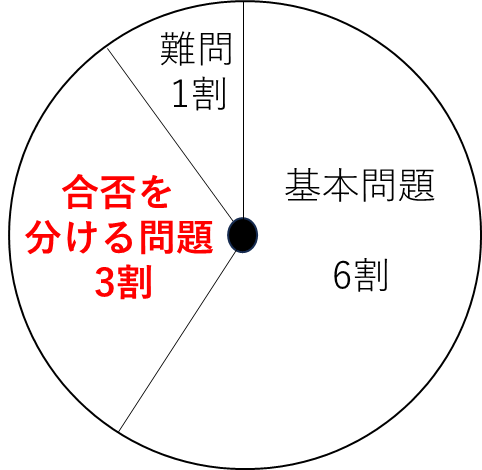

2025年度の首都圏中学受験者数は、推定で約52,300人と報告されています。これは前年よりわずかに減少したものの、過去40年で3番目に多い水準であり、依然として高い人気を維持しています。そして、1校あたりの受験者数は約500人~1000人、倍率は2~5倍といわれています。では入試問題として、どういった問題が出題されるかを考えてみましょう。実際、私も受験問題の作成に携わったことがあるのですが、問題の作成者の立場から考えると、合格点を7割程度に設定し、約6割は、典型的な問題を出題し、基礎事項が分かっているかを確認します。そして、約1割は、難問を出題します。学校のテストとは異なり、入試問題は点数に差をつけなければなりません。それ故、ほとんどの受験生が落とす問題も出題します。そして、残りの3割程度は必ず‘合否を分ける問題’を出題します。

一般に中学受験の理科の問題は、単なる暗記科目ではなく、思考力・応用力・観察力が問われます。近年の中学受験の理科の問題の特徴として、ただの暗記ではなく、「なぜそうなるのか?」という原理の理解が求められます。また、折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフなどを使った問題が頻出。さらに、実験に関する問題が増加傾向にあり、実験の目的、手順、結果の考察などを問う問題が多く、科学的な思考力が試されます(実験器具の使い方や安全対策なども出題されることがあります)。そして、日常生活との関連性を問う、例えば気象、環境問題、人体、エネルギーなど、身近な現象を科学的に説明する力が問われます。こういった、出題傾向があるなかで、合否を分ける理科の受験問題の特徴を分類すると以下の5つに分けることができます。

- グラフ・表の読み取り問題

対策:日常的にグラフ・表の値をただ読み取るのではなく、「なぜそうなるのか」・「そこから何が言 えるのか」を説明できるように練習しましょう。

- 実験考察型の問題

対策:本来実験を行う際には、現象を観察し仮説を立て実験を行います。その実験より得られるデータよりまた新たな実験を組み立てるというプロセスを繰り返し行います。普段の演習より、その実験の目的・データの分析を行う練習を行いましょう。

- 見慣れない現象への対応力

対策:見慣れない現象を題材とした問題は必ずその現象を読み解くヒントがリード文の中に散りばめられています。文章読解力を鍛えるとともに、文中のヒントを拾い、組み立て、自身の知っている現象に重ねて問題を練習をしましょう。

- 複数分野を横断する総合問題

対策:物理+化学、地学+生物など、複数の単元を組み合わせた出題が増加しているため、分野をまたいだ知識の統合と柔軟な思考が必要となります。

- 「なぜ?」を説明させる記述問題

対策:単語の暗記ではなく、現象の理由や仕組みを自分の言葉で説明する力が問われるため、丸暗記をする勉強をやめて、普段から自分の言葉で説明する・書く練習を行いましょう。

上記の①~⑤が大きく点数の差を生み出すため、常日頃から対策が必須です。では、上記①~⑤において共通していることは何か?というと、それは「現象の本質的な理解」です。ただ「現象の本質的な理解」を行うのが非常に難しい。(それが簡単にできたら苦労はしません。)それは原因が一つではなく、複数の原因によるためです。ここで、中学受験生がよくつまずく単元を例にして、どうして本質的な理解が難しいかを見ていきます。

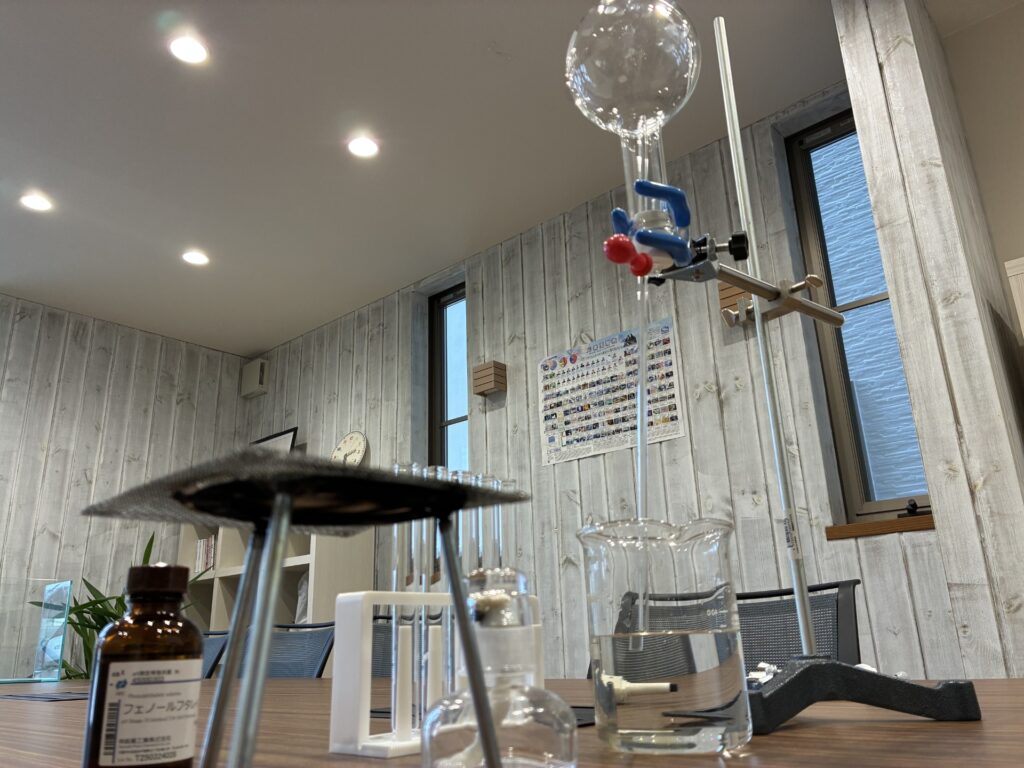

物理の分野より、電流・光などは高校で学習する物理を学習しないと、現象の本質的な理解は難しい単元です。→(当塾の対策)電流の分野では、まず初めに実際に電池回路を作り実験を行うことで、現象を体感してもらいます。紙面で見るよりも、現象を体感することは驚き・感動することで、探求心を育みます。ただ、机に向かって問題を解き続けるよりも遥かに学習効果が高まるでしょう。そして、実験後は問題演習を繰り返していきます。物理の分野は、本質的な理解が難しいが故、複雑な問題が出題されることはまずありません。一見複雑に見える問題でも、必ず典型問題の類題にすぎないため、典型問題の演習を繰り返すことで受験には十分対応できます。

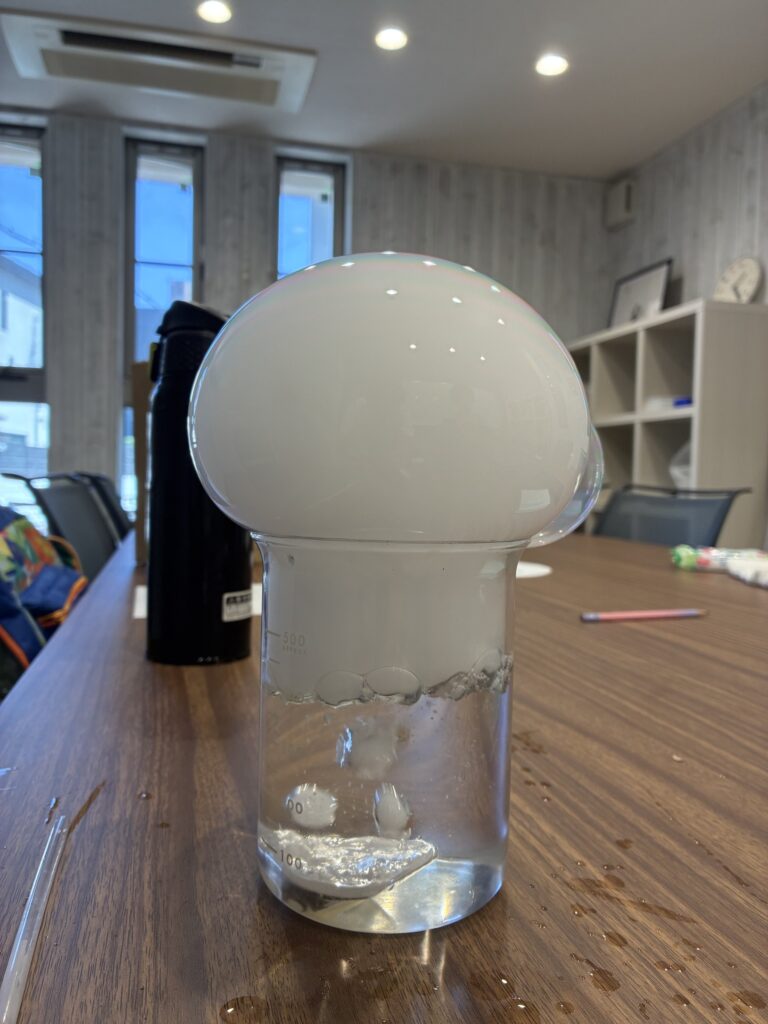

化学の分野より、気体の性質は間違いなく目に見えない気体を想像することが難しいためです。それに加え、計算が加わるため、失点する受験生が多くいます。当然のことではありますが、目に見えない現象は数多くの生徒が失点します。それは、気体に限らず、音、磁石、微生物など目に見えない現象を想像することは決して容易ではないため、間違いなく合否を分ける一問になります。

→(当塾の対策)目に見えない気体といっても、もちろん性質はかなり異なります。我々の目に見えないという共通の性質を持っている一方で、重さ、反応性、匂いなどは全く異なります。それ故、実際に実験を行い様々な気体を発生させ、体感することで気体の性質の違いを理解していきます。例えば、教科書にアンモニアの性質として、空気より軽く、刺激臭と書いてあるものを丸暗記するのと、実際にアンモニアの気体の軽さや刺激臭を実験で体感するのでは、その後のアンモニアに対する理解や、同時に他の気体にもそれぞれ特有の性質・違いがあることを認識します。

生物の分野より、人体のしくみは、血管系、神経系、循環系などいくつもの器官系が密接な関係をもって機能しているため、先に述べた3変数以上かつ、人体の中を想像しづらいためによるものです。また微生物などのマクロの世界はどうしても想像がしにくいものです。

→(当塾の対策)人体のしくみについても、実際の人体模型を使って、各器官系の理解を深めた後、その関連性を学習していきます。また、実際に光学顕微鏡を使うことで、微生物や物質の構造を観察して、より想像しやすいものにしていきます。天体の模型を使うのと比較的近い理由にはなりますが、人体を黒板や言葉による説明で理解することは、生徒の実力とは関係なしにほとんど難しいでしょう。

地学の分野より、天体の動き(月・太陽・地球)の理解が難しいのは、月・太陽・地球が同時に動くためです。受験生にとって、2変数(2つの現象が同時に起こる)までは比較的得点率は高いのですが、3変数になると一気に得点率が下がります。(これは理科に限らず算数でも言えることです)そして、ただでさえ複雑な現象を黒板の平面で説明されると、混乱してしまう生徒が多数います。

→(当塾の対策)天体の動きは、実際の模型を使って授業を行います。簡単にいうと、黒板による説明・言葉による説明だけでは、理解することが難しいため実際に模型を目で見たほうが学習効果が高いからです。授業では、地球・太陽・月のそれぞれの動きを確認・理解した後、それぞれの関係性を学習していきます。

これまでの挙げてきた(当塾の対策)で行う実験に共通していることは、現象をそもそも理解できず机で考えるのではなく、実験を通して、理科の基本となる“仮説→検証→考察”の流れを繰り返して、現象を把握したうえで、その先にある現象の「なぜ?」を育んでいくことで、本質的な理解を追い求めていくことです。

中学受験では、落としてはならない簡単な問題、単純暗記を求める問題、計算力を問われる問題などありますが、これらは日々の努力で対応することは十分可能です。しかしながら、‘合否を分ける一問’になるような問題は、自分だけの力だけではどうにもなりません。それは、生徒自身の能力の問題では決してなく、そもそもの現象自体が複雑で、理解するのが難しいのです。そういった問題に対応できる力を身につけるためにも、暗記型の勉強を脱却し、実験を行うことでより本質的な理解をしてもらいたいと思います。