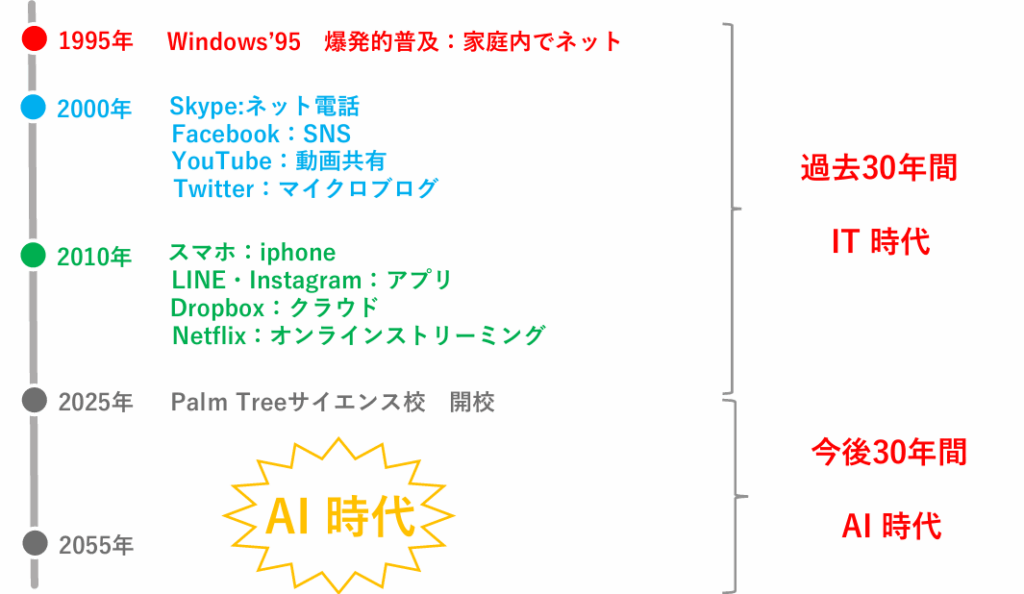

今後30年、日本はもちろん世界中でAIによる大きな変化が予想されます。私の生徒が大人になっていくこれからの30年を考えるためにも、まず始めにこれまでの30年を振り返ってみます。

今からちょうど30年前の1995年には、Windows’95が普及することで、家庭内でインターネット接続が可能となり、世界中の誰とでも繋がることが可能となりました。その後、2000年代前半にはSkypeによるネット電話、FacebookによるSNS、YouTubeによる動画共有、Twitterよるマイクロブログ文化が次々と築かれていきます。そして、その後から現在に至るまでにiphoneなどのスマホ、LINE・Instagramなどのアプリ、Dropboxによるクラウド、 Netflixなどによるオンラインストリーミングなどが生まれていくことで、我々の生活は劇的に変化してきました。

- 社会・経済の変化

- 情報の民主化:誰でも情報を発信・取得できるようになり、マスメディアの一極支配が崩れました。

- グローバル化の加速:国境を越えたコミュニケーションやビジネスが容易になり、世界が「近く」なりました。

- 新産業の誕生:IT企業、SNS、eコマース、フィンテックなど、インターネットを基盤とした産業が急成長しました。

- 生活の変化

- コミュニケーションの進化:メール、チャット、SNSなどにより、リアルタイムで世界中の人とつながれるように。

- 買い物・サービスの変化:ネットショッピングやオンラインバンキングが普及し、24時間いつでも利用可能に。

- 働き方の多様化:リモートワークやフリーランスが一般化し、場所に縛られない働き方が可能に。

- 教育・知識へのアクセス

- オンライン学習の普及:YouTubeやMOOCs(大規模公開オンライン講座)などで、誰でも学べる環境が整いました。

- 知識の共有:WikipediaやQiitaなど、専門知識を無料で共有する文化が広がりました。

- 社会構造の変化

- 個人の発信力の増大:ブログやSNSで個人が社会に影響を与える時代に。

- 政治・社会運動の変化:ネットを通じた署名活動やデモの呼びかけが可能になり、草の根運動が活発化。

30年前にここまで世界が変わると想像できたひとはどれだけいたでしょうか? つまり、今後30年を考えたときに、AIの技術、そしてAIとインターネットの融合による新たな技術は、インターネット革命により引き起こされた変化とは比較にならないほどの変化を引き起こす力をもっています。今後我々に必要とされることは、AIを駆逐するのではなく、AIと共存すること、さらに“AIに使われる‘のではなく、’AIを使う側‘にならないといけません。

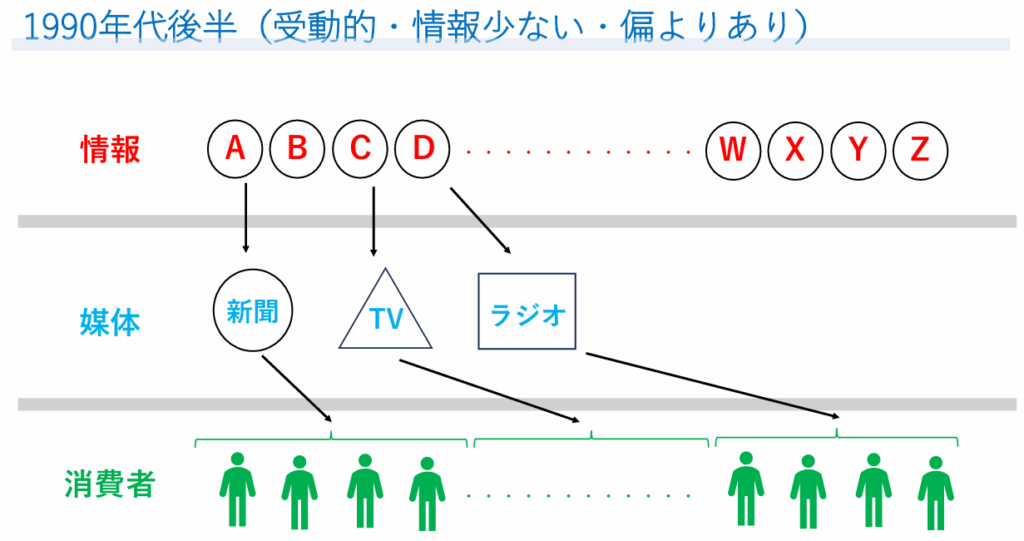

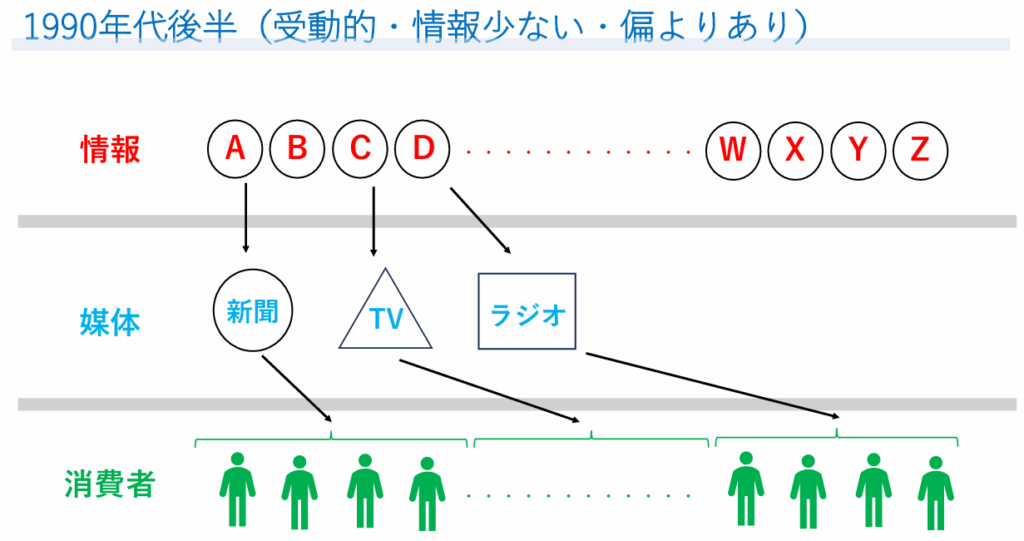

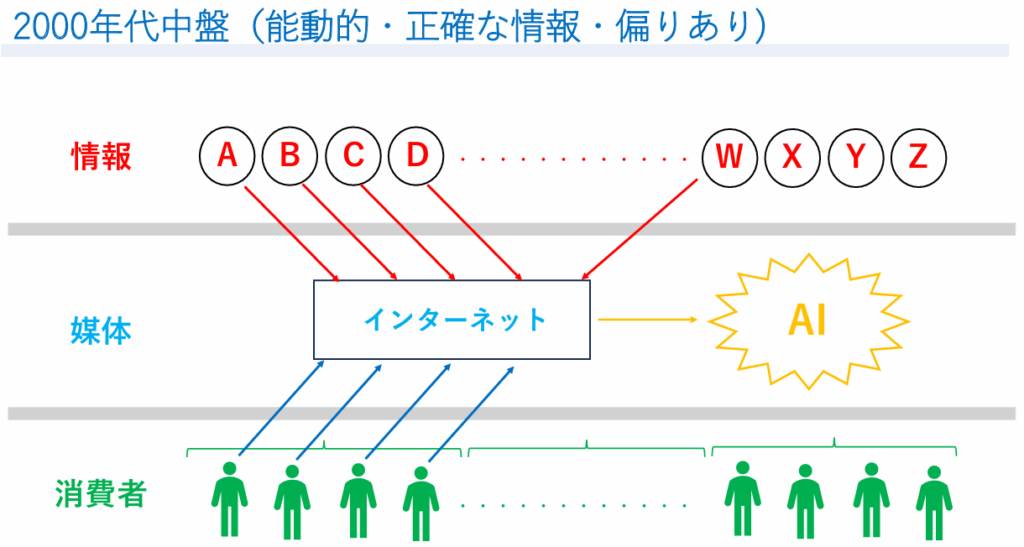

AI時代になると、これまでとどのような変化が生まれるのでしょうか。情報の取得方法を例にすると、1900年代後半、まだインターネットがない時代では、たくさんある情報の中から、メディアを通して、人類は情報を得ていました。取得できる情報は、受動的で現代と比べるとはるかに少なく、メディアも少なかったため今よりずっと偏りがあるものでした。

ところが、インターネットの発明により、いつでも誰でもどこからでも情報を発信・受信できるようになった結果、それ以前とは異なり、能動的に情報にアクセスできるようになり、数多くの情報を取得し、偏りも解消されるようになりました。その一方で、無数の情報が世の中に散乱することで、我々の情報の取捨選択能力が求められるようになったのです。

しかし、AIの時代になるとどうなるか? 例えば、Chat GPTに信憑性の高い情報を選んでもらい、それをNotebook LM(AI)を利用すれば、要約や音声・動画にしてまで解説してくれることが可能になります。つまり、これまでのような情報の散乱で困ることがなくなる一方で、これまで以上に与えられた情報から、自身は何を考え、分析し、アウトプットする力が必要になってきます。

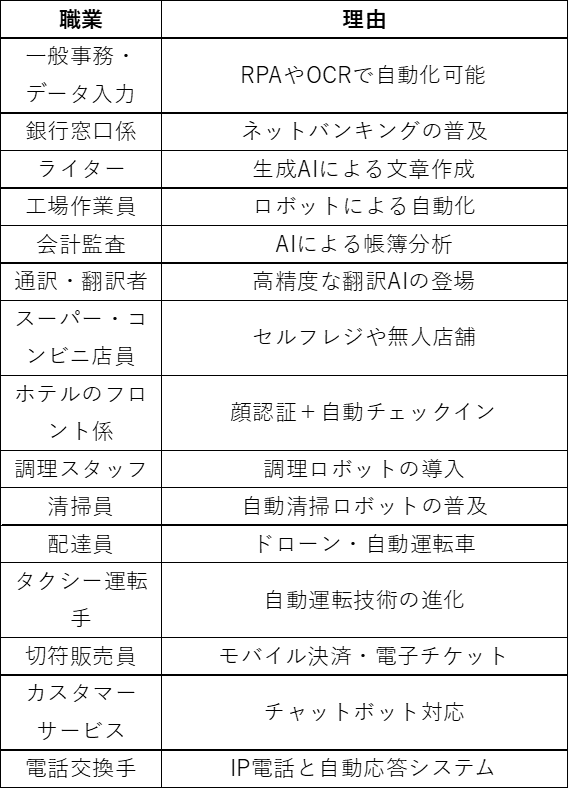

では、今後30年で仕事はどういった変化がもたらされるでしょうか。IMF(国際通貨基金)の調査によると世界全体で約40%、先進国では約60%の仕事がAIの影響を受け、「変化する・再構成される」と言われています。AIに代替されやすい仕事の特徴として、ルールに従った定型処理・反復作業が中心・人との感情的な関わりが少ない・創造性や判断力が不要な業務などが挙げられます。

具体的な例や理由を挙げると以下の表のようなものとなります。

つまり、AI時代には、ヒトができて、AIにできないことや、ヒトにもAIにもできないことが、仕事として多く残っていくことは間違いありません。そしてそれらの仕事には以下のような力が求められています。

- 技術的スキル

- AIやデータサイエンスの基礎理解:AIと協働するための最低限の知識。

- プログラミング・データ分析:特にPythonやSQLなどは重宝されます。

- ソフトスキル(人間力)

- コミュニケーション能力:AIにはできない「人と人をつなぐ力」。

- チームワーク・リーダーシップ:多様な人材と協働する力。

- 創造性と問題解決力

- ゼロから新しい価値を生み出す力:AIは既存のデータからしか答えを出せません。

- 複雑な課題への多角的アプローチ:社会的・倫理的な問題に対応する柔軟な思考。

- 批判的思考と情報リテラシー

- AIの出力を鵜呑みにしない力:その妥当性や偏りを見抜く力。

- 情報の真偽を見極める力:フェイクニュースや誤情報への対応力。

- 学び続ける力(リスキリング)

- 変化に適応する柔軟性:AI技術は日々進化するため、常にアップデートが必要。

- リベラルアーツ的教養:哲学・歴史・文学など、広い視野を持つことが創造性の源になります。

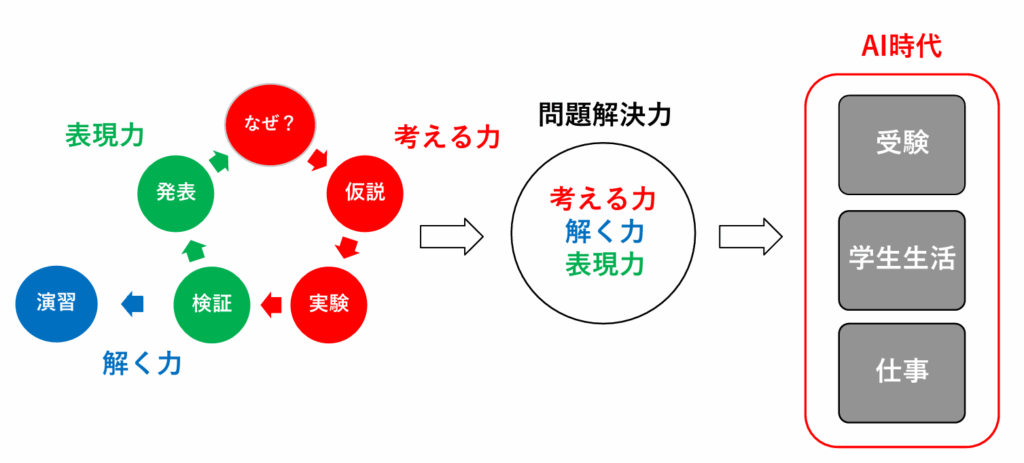

現代の技術革新は凄まじく、時代の移り変わりの速さは目を見張るものがあります。今後AIの時代となることは間違いなく、現在我々人間に求められることは、AIを駆逐することではなく、AIとどのように歩んでいくかを考えることです。人間にできて、AIにできないことは何か?を考えると、人間は、「なぜ?」を生み出し、深く考えることができます。これは、AIには決してできないことです。Palm Treeサイエンス スクールでは、身近な現象を通してお子様の「なぜ?」を育みたいと考えております。

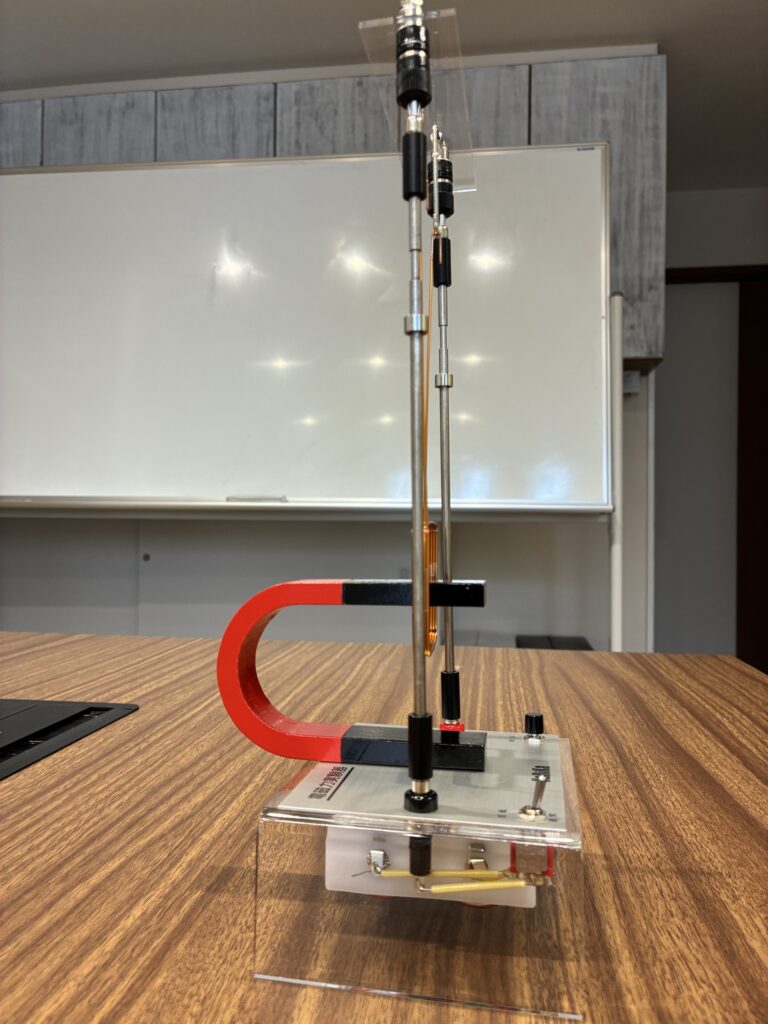

・考える力を育む

実験を行うことでさまざまな現象を体験し、感動することを大切にします。その感動が種となり、やがて知的好奇心という芽となります。目の前に起こった現象が何だったのか、どうして起こったのか、次にこうやったらこうなるのではないか、などたくさんのことを考え、何度も実験を行い成功・失敗、検証を繰り返すことで、「考える力」を育んでいきます。

・解く力を育む

実験を実験で終わらせないことを大切にします。実験を行った翌週には必ず、実験で何が起こっていたかを講義し、現象の本質的な理解を深めます。そして、問題演習を繰り返し行うことで習熟度を高めます。また、色々なパターンの問題を解くことは、違った角度から現象を見ることにもつながり、柔軟性を高めます。こうして、目の前にある問題を「解く力」を育んでいきます。

・表現する力を育む

実験結果を発表することを大切にします。実験の結果から何が分かり、何が分からないか、さらにどういった実験が必要かを改めて考える機会になります。また相手に伝えるためには、どのような順番で何を説明すれば良いかを考える必要があります。こういった発表の機会を積極的に設けることで、主体性、論理的思考力、想像力を高め、「表現する力」を育んでいきます。

当塾は、「なぜ?」から生まれた知的好奇心を大切にし、仮説を立て、実験・検証・発表することで、「考える力」・「解く力」・「表現する力」を育み、その力を日常生活でも活用し、これからのAI時代で活躍できる子供を育てることを理念として掲げております。