このコラムでは実際に授業で取り扱っている実験器具をご紹介していきます。中学入試問題で紙面で見るよりも、自分で実験を行うことの重要性は以前のコラムでも書きましたが、非常に重要です。是非一度は体験してもらいたいです。

- 生物顕微鏡

総合倍率×1000倍の光学顕微鏡です。簡単に言うと、1mmのものが1mに拡大されて対象物を観察できます。中学受験の苦手分野のコラムで書きましたが、やはり目に見えないマクロの世界は想像しにくいものなので、実際に顕微鏡で観察すると多くの生徒が驚きます。やはり、実際に観察して体感することは重要なんだなと、授業の度に思います。生物顕微鏡の利点としては、以下のものが挙げられます。

- 微細構造の観察が可能

- 細胞の核や細胞小器官(ミトコンドリア、リソソームなど)を視認できるレベルです。

- 細菌や微生物の形態もはっきりと捉えられます。

- 研究・教育用途に最適

- 生物学、医学、材料科学などの分野で、細胞レベルの観察が必要な場面に活躍。

- 高校や大学の実験でも、細胞分裂や微生物観察に使われます。

- 分解能とのバランスが重要

- 単に倍率が高いだけではなく、対物レンズの開口数(NA)や光源の質によって分解能が決まります。

- 総合倍率1000倍でも、分解能が高ければより鮮明な像が得られます。

- 観察法の多様性

- 明視野、暗視野、位相差、微分干渉、蛍光観察など、さまざまな方法で対象を見分けることができます。

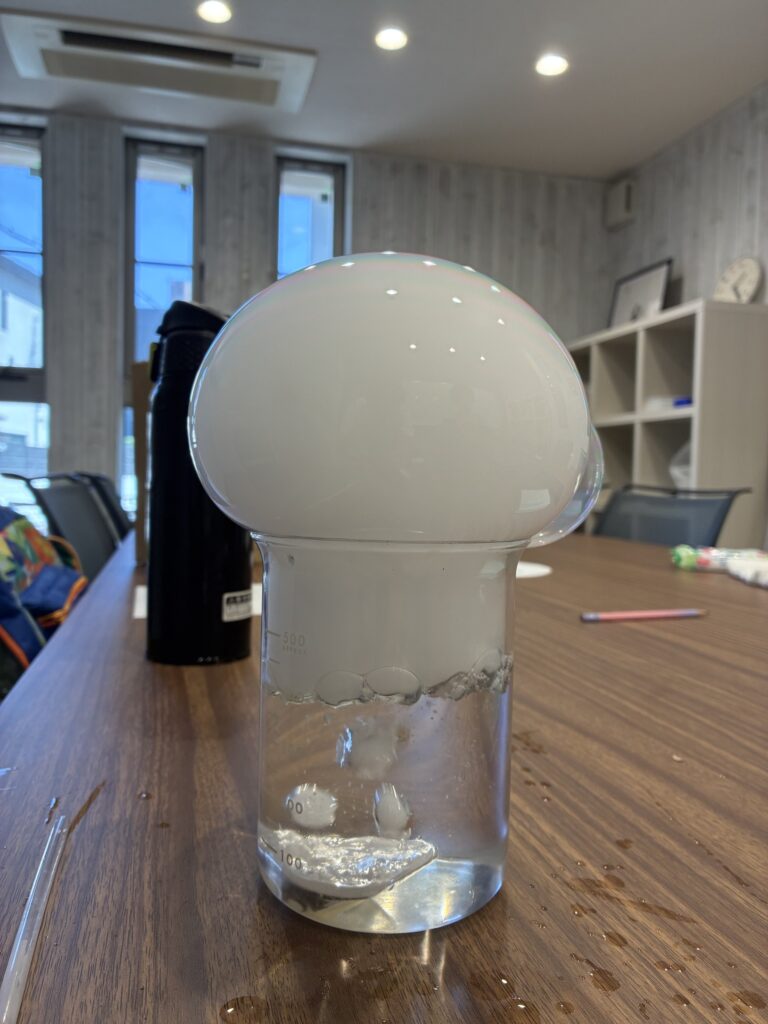

- DNA抽出実験器具

DNA抽出キットは、細胞や組織から高純度のDNAを効率よく取り出すための実験器具セットです。遺伝子解析、食品検査、医療診断、教育実習など幅広い分野で活用されています。実際にバナナなどの植物の細胞から、白いDNAが見える瞬間は、まるで科学者になった気分になります。また、DNAという言葉は聞いたことがあっても、実際に見たり触れたりすることで理解が深まり、遺伝子への興味も湧いてきます。

- レーザー光

授業を行う準備段階で、どうしたら生徒に光を体感してもらえるのかすごく苦労しました。市販のレーザーポインターだと出力が弱く、干渉や回折などの繊細な光学現象を観察するには不十分でした。また、懐中電灯などは、光の散乱や波長の問題でこれもまた中々実験には適しておらず。出力が強くかつ安全性の高いレーザー光はないかと色々と探し回り、ようやく辿りつきました。このギガレーザーは舞台などの演出などにも使われていて安全性が高く、出力が強く安定的にレーザー光を照射することが可能です。さらに、フォグマシン(人体に無害な煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器)などを同時に使うことでより鮮明に光の直進、屈折を確認することができます。

- 電気回路実験器

電気回路実験器の特徴として、以下の①~⑤が挙げられます。

① 多様な構成部品:抵抗器、コンデンサー、スイッチ、電球、LED、モーターなどがセットになってお り、基本的な回路から応用回路まで幅広く構築可能。

② 簡単な接続方式:ワニ口クリップやプラグ式接続により、はんだ付け不要で安全かつ迅速に回路を組み立てられる。

③ 視覚的理解を促進:実際の部品を目で見て触れることで、電気の流れや回路構成を直感的に理解しやすい。

④ シミュレーションとの併用可能:実験器と回路シミュレータを併用することで、理論と実践の両面から学習できる。

この実験回路を用いて実験する利点として、学習効果の向上が大いに期待を持てます。やはり、紙面でみるただの回路より、実際に手を動かして回路を組むことで、教科書だけでは得られない理解が深まります。また、回路の変更や部品の交換が簡単であるため試行錯誤して色々と失敗を恐れずに試せる環境が整っている。

- 電磁力実験器(電流と磁界実験器)

電磁力実験器は、電磁気の基本原理を視覚的かつ体感的に理解するための装置です。特徴としては、以下の①~④が挙げられます。

① 電磁力の可視化:コイルに電流を流すことで磁場が発生し、鉄片や磁石が動く様子を観察できる。電磁石の強さや方向の変化も確認可能。

② 構成がシンプルで安全:電源、コイル、鉄芯、可動部(鉄片やアーム)などで構成されており、低電圧で安全に扱える。

③ 多様な実験が可能:電磁石の強さと電流の関係、電磁誘導、モーターの原理、リレー動作など、電磁気の応用実験にも対応。

④ 調整可能なパラメータ:電流値、巻数、コイルの材質などを変えることで、電磁力の変化を定量的に測定できる。

電磁力実験器を使った実験は、フレミングの法則など教科書で学ぶ理論を実際に体験できることは、理論と実体験の橋渡しになります。また、実際に「見て・触れて・動かす」ことで、抽象的な電磁気の概念が具体的に理解でき、実験を通じて、電磁力を利用した装置(モーター、リレー、スピーカーなど)の仕組みを学び、創造的な応用力が身につきます。

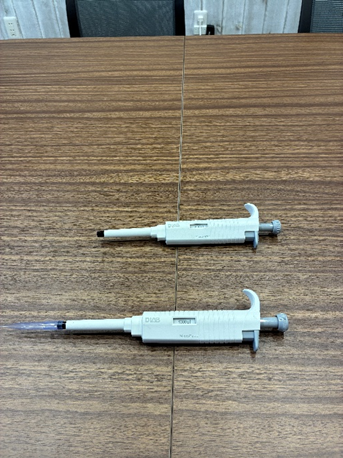

- マイクロピペット

マイクロピペットは、微量の液体を高精度で取り扱うための器具で、生物学・化学・医療・食品分野など、実際プロの研究現場で広く使用されています。特徴としては、以下の①~④が挙げられます。

① 高精度な容量設定:1μL〜1000μL程度の範囲で、ダイヤル操作により正確な容量を設定可能。

② 交換可能なチップ式:液体に直接触れる部分(チップ)は使い捨て式で、交差汚染を防止。

③ 片手操作が可能:片手で容量設定・吸引・吐出ができる設計で、作業効率が高い。

④ 種類が豊富:固定容量型、可変容量型、マルチチャンネル型など、用途に応じて選べる。

実際にマイクロピペットを使用することで、実験の再現性が向上します。つまり、誤差が少なく、同じ条件で何度も実験できるため、信頼性の高いデータを得ることができます。また、 微量でも正確に扱えるため、貴重な試薬やサンプルを節約できます。さらに、素早く正確に液体を分注できるため、時間のかかる手作業よりも圧倒的に効率的に実験を進めることができます。

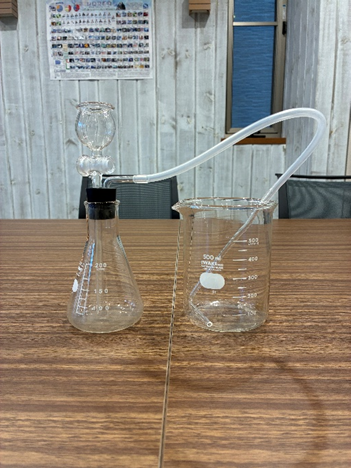

- 気体発生装置(酸素・二酸化炭素)

酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置です。具体的には、丸底フラスコまたは試薬瓶・ゴム栓(ガラス管を通す穴付き)・ガラス管(導管・排出管)・試薬(例:塩酸+亜鉛 → 水素、過酸化水素+二酸化マンガン → 酸素)・水槽や集気瓶(気体の捕集用)を使います。気体発生装置を使う際には、上方置換(アンモニアなど)、下方置換(塩素など)、水上置換(水素・酸素など)に対応しており、圧力がかかりすぎないように排気口が設けられていて、安全性も高く、気体が発生して泡となって出てくる様子や、集気瓶にたまる様子が観察できるため、様々な気体を視覚化できます。実際に実験を通して、実際に気体が発生する様子を見ることで、反応式や物質の性質を体感的に学べます。また、酸素、水素、二酸化炭素、アンモニア、塩素など、さまざまな気体の発生に応用できるため、目に見えない様々な気体を視覚化することで、各気体の性質の理解を深めます。

- アンモニア噴水実験器具

アンモニア噴水実験器具は、アンモニアの性質(気体が水に非常に溶けやすい)を利用して、圧力差による噴水現象を観察できます。実験を通して、丸底フラスコ(300mL)・ガラス管(L型やストレート型)・ゴム栓(ガラス管を通す穴付き)・スポイト・フェノールフタレイン溶液・ビーカー・アンモニア発生用試薬(塩化アンモニウム+水酸化カルシウム)など多くの化学の実験器具に触れることで、多くの実験を経験していきます。実験を通して、アンモニアが水に非常に溶けやすい性質、アルカリ性、気体の集め方(上方置換)などを一度に学ぶことができます。また、アンモニアが水に溶けることでフラスコ内が真空に近づき、外部から水が吸い上げられる現象を体感することで、現象の理解を深めます。最終的に成功すると赤い噴水が美しく立ち上がり、多くの生徒が感動します。また、失敗しても原因を考察することは科学的思考力を育てるのに大きく役立ちます。